靖国神社とは一体何か

僕の父は元陸軍少尉だったが、靖国神社については疑問を持っていたらしい。どうみてもお役所がでっちあげた官製の箱ものじゃあないか。赤紙一枚で引っ張られて、戻ってきたのは遺骨ではなくて石ころ、靖国神社に祀ってあるのは紙切れと石ころではないのか。

某農水大臣は参拝したらしいが、農水省のコメの需給見通しはかつての大本営発表と似たようなものだった。どうしても納得できないのは、皇室の方々の参拝が聞かれないことである。いったい誰のために万歳と叫んで死んでいったのか。

トリスタンとイゾルデ・本当に死ぬのか

ワーグナーがというよりもトリスタンという曲が好き。ぐだぐだと解決しない和声進行がいつまでも続くシェーンベルクと同じ。死ぬぞ死ぬぞと言いながら、いっこうに死なない。だいたいワーグナーみたいな奴が本気で死ぬわけねぇだろ。

曾根崎心中の七つの鐘が六つ鳴りて残る一つが今生の鐘の響きの聞き納め、などと言いつつ次の日もある。腐りかけが一番うまいという。でもドイツ語ではヴァーグナーだよね。後に続くなんて奴を信用するなよ、まずそいつを殺せ。なんてな。

それはさておき、ベームとカラヤンの全曲盤を持っている。ベームは、おっさん酔っぱらってるぜ、カラヤンは素面でやってるぜ、という感想。評価なんて知ったこっちゃない。どちらも好きです。

歌にあるホトトギスは男なのか

古今集に「いまさらに 山へ帰るな ホトトギス 声の限りは わが宿に鳴け」とあります。山というのが奥さんの待つ本宅、わが宿は愛人宅なのかな。蜻蛉日記に旦那が倒れてしまう話があります。本宅から男たちがやって来て「ここで死なせるわけにはいきません」と連れて行ってしまう。悔しいので見舞いの手紙を書くと返事が来るが、どうみても女の字だ。病人そっちのけのバトルです。

この旦那が関白争いで「関白は兄弟の順に」と書いた天皇の母の仮名の手紙を出されて悔しい思いをする。その後しばらく愛人宅にいるのですが、蜻蛉日記では「どういうわけか、長いことうちにいる」とあり、男と女のすれ違いを感じるところです。

古今集には「さつき来ば こえもふりなむ ホトトギス まだしきほどの 声を聞かばや」とあります。声変わり前の男の子に歌や踊りを習わせる話があちこちにあり、アイドルの追っかけおばさんみたいです。

枕草子ではホトトギスの声を聞きに行ったけどうまく歌を詠めなかった話があり、いい男っていないのよねぇという女子トークあるあるなのかなと。以上、なんとなく感じていた話です。

彼女が歌を詠まなかった理由

理由と書いて、わけ。枕草子の五月の御精進のほどという段の終わりの方に庚申待ちの夜に清少納言が歌を詠まなかった話がある。注釈によれば、この日付は7月4日。ということは歌の題は七夕となる。古今集にも「秋風の吹きにし日より久方の天の河原に立たぬ日はなし」など恋人たちの切ない歌が多数あげられている。今でいえばバレンタインデーやクリスマスのようなもので、恋人がサンタクロースではないけども、男がプレゼントを持って訪ねてくる夜だったと思われる。

中宮定子のもとに一条天皇が訪ねてくる可能性はない。しかし、もし素晴らしい歌を詠んで宮中で話題になればと思うわけだ。しかし、それはありえない。時の権力者である道長に忖度するゆえに、誰も取り次いではくれない。しかし否定的な情報なら伝わるかもしれない。素晴らしい歌を詠んだとしても話題にならないとして、あの才女が歌も詠めないとは。これはニュースだ。

勝ち誇った道長は言ったかもしれない。「亡き父のゆえに慎まなければならないのでなければ、千の歌でも詠んで差し上げますのに、ですと。いやはや、なんとも」しかし、その父と同様に清少納言の立場は主人の代理として代わりに歌を詠むことである。彼女の言葉は、そのまま主人である定子の言葉なのだ。これが定子の言葉だとすれば、どうなるか。亡き父である関白のゆえに謹慎をさせられているのでなければ、妻である私の役目として歌を詠んで差し上げます、となる。

道長は気が付かずに語ってしまったが一条天皇は気が付いた。最大の障壁そのものが抜け道として使われた。とまあ、推測です。

歴史的事実としては、一条天皇は秘密裏に定子を宮中に呼び寄せます。定子は身ごもり男の子を産みます。この出産の様子は、大進生昌が家に、というくだりに書いてあります。えっ、出産のことなんて書いていないって。そうですね、一言も書いてありません。しかし、書いてあることよりも書いていないことの方が大切かもしれませんね。もし関白様がご存命でしたらなんてことも書いてありません。

にぎやかな笑い声の陰に押し殺された慟哭が聞こえませんか。中島みゆき作詞の慟哭にも「でも笑ってるわ、でも茶化しているわ」とあります。というようなわけで、枕草子というのは隅々を突きたくなる作品だと思っています。

枕草子に見る女社会あるある

関白殿、二月二十一日に、という段の後の方に、女性たちが当日のファッションや持ち物について話し合っているというような箇所がある。ところが、とぼけて「私は何もしませんわ、ありあわせで済ませますことよ」などと言っている奴がいて、またまたぁと皆から言われているという箇所があり、こういう奴は千年前にもいたんだねぇと思ったことであります。

上にさぶらふ御猫は、という有名な話がある。これは妻の犬と夫の猫の話でもある。結婚当初は、妻の方がかなりの年上である。夫はまだ子どもであり、お姉さんの立場の方が強そうだ。その関係が犬と猫の話にも感じられる。猫をちょっと脅かしてやれと犬をけしかけたのではあるまいか。そこに夫の方が反発する。いつまでも子ども扱いするな。懲らしめてやる。

しかし、懲らしめがやりすぎになった。妻のしおれぶりは痛いほどわかる。妻の本当の姿を見た。彼女は弱いのだ、僕が守ってあげなければいけないのだ。そんな心の動きがあるのではないだろうか。男心あるある、なんちゃってな。

キャリア美女・常盤の話

平治物語という合戦記の中に常盤物語というパートがあって、昔の働く女性というイメージがあります。平安時代の高貴な女性は自分が外に出ることはできませんので、必要があれば使者を送ります。九条女院さまは、ことのほかに美しい女性を選びに選んで使者にしました。もし失言や無作法があれば女院さまの恥ですから、才色兼備のキャリアウーマンだったのかもしれません。

この使者は馬に乗って都の真ん中を走ります。さぞかし人目を引いたことでしょう。やがて素敵な男性・源義朝の最愛の人になります。身分が低いので正式な妻にはなれませんが愛情と富はたっぷり注がれます。

そうは言っても女院さまから見ればただの下っ端です。若さと美しさは賞味期限が短い。彼女が愛人生活を選んだのは合理的選択なのかもしれません。物語を読むと、いかに愛されているかを誇示するために三人の子どもとともにお寺参りなどには贅を尽くしていたようです。お寺というのは、社会の階層とは別の世界です。逆に言えば、お金がモノを言う世界だったりして。どうでしょ。

ところが、頼りの義朝が合戦に敗れ信頼していた部下に裏切られて死んでしまいます。二人の間には男の子が3人います。見つかれば殺されるでしょう。末の子は昨年生まれた牛若、のちの義経です。兄二人は8歳と6歳、母子4人は雪が降りしきる中、決死の逃避行が始まります。子どもたちが倒れて、痛いよう冷たいようと泣き叫びますが、おのれら知らぬか泣けば殺されるぞ泣くなと言います。8歳の子はこれを聞いて少しおとなしくなりますが6歳の子は泣き続けます。以下略。

もとの話はかなり長いです。おそらく女性の聴衆のために語るというスタイルの芸があったようです。そこで思うのに、この話を映像化したらどうかなということです。きらびやかな女院さまの使者としてのふるまい、雪の中の子連れの決死の逃避行など見どころがあるように思いますけど、誰かやりませんかねぇ。

さて物語には続きがありまして、やがて常盤は平清盛の前に引き出されます。清盛はかつて義朝のライバルだった男、あるいは恋のライバルでもあったのか。この3人の男の子の生死は俺の胸三寸などと考え、という話は書いてありませんが、別の話では常盤は女の子を産みます。やがて乳飲み子であった牛若は成人して源義経と名乗ります。狂ったように平氏を追い詰めたのは、あるいはここにトラウマがあったのかも。源平合戦での義経の戦いぶりは命知らずというよりも狂気に近いですからね。

サッカーは退屈だから大嫌い

昔々、学校でサッカーをやらされた。両チームで22人もいるのに、ボールはひとつしかない。ボールに触るのは上手な人だけ、下手な人たちは全然タッチする機会がない。今日もボールに触らなかったよ、で終わる。

そういうわけでサッカーは大嫌いなのだ。会合みたいなところでも特定の人たちがマイクを回しあっていて、こちらには回ってこないのだ。だからパーティーも大嫌いなのだ。このホームページなどは、見たくない人は来ない。いろいろとたまったものを出しているという面もある。

世の中にはカメラの前に立つ人と後ろに立つ人がいる。僕なんかは後ろしか行かない。写真でも木村伊兵衛先生の作品などは一枚で作品なのだ。僕の撮る写真はパーツでしかないので、ストーリーにまとめないと価値が出てこない。ということで、写真は引き算・編集は足し算という話に続くのだよ。

写真は引き算・編集は足し算

スポーツ写真などを見ると撮影者の名前が出ていたりしますが、この頃は女性の割合が急激に増えていると思います。昔のカメラは撮影に技術が必要だったので男ばかりの世界でしたが、AIなどのおかげで技術よりも感性の方が重要になっているからでしょう。とはいえ重い望遠レンズを操作するのは体力仕事だとは思いますけどね。いずれにしてもデリケートな感性ということでは、しょせん男は女にはかなわないという気もします。

さて本題ですが、写真は引き算だとは昔から言われていることです。木村伊兵衛先生の作品など、なるほどと思います。ピンポイントに狙いを絞ってベストショットを目指すわけです。しかし、その写真がばらばらではお客さんに見てもらえません。まとまりのある作品として提供する必要があります。これは編集の仕事です。

サマーキャンプで撮影の方を担当しましたが、まとめ方に自信がなかったので編集は別の人に依頼しました。その人はプロデューサ的な立場でしたので全体の流れを理解していたからです。まとめていただいたものを見て、そういうストーリーだったのかと改めて思いましたね。そうやったんか。一枚ずつの写真を組み合わせることで化学変化を起こす。1+1を2ではなく3にも4にもする。だから、編集とは足し算の仕事なのだと思いました。

などという話からは、これは女性に活躍してほしいジャンルだなとも思うわけです。とはいえ女性が女性らしさを前面に出すと、ある種の狼を引き寄せてしまうというリスクもあるわけです。そして羊の皮をかぶった狼というのも実際にいるわけです。

考えてみると羊の皮をかぶった狼にだまされるのは人間だけで、犬は匂いで気が付くと思います。そういうわけで、狼のことは犬に聞けという考えもあるのかもしれません。などと適当なことを言ってみました。まとめられる方はまとめてみてくださいませ。

小話をひとつ・一つじゃないけど

小話その1 おい、向かいの空き地に塀ができたってよ。

カッコイーッ。

小話その2 おい、向かいの空き地に建屋が立ったってよ。

イエーッ。

小話その3 おい、知ってるか。可部君がミミさんと付き合ってるってよ。

えっ、本当か。それじゃあ、庄司君は。

もちろんメアリさ。可部にミミあり、庄司にメアリ。

美味しいという言葉はもともとは「いしい」だけだったそうで、「お」は丁寧語の「お」だそうだ。なんにでも「お」をつけるオバサマの圧力は大したものである。とはいえ、決してつけないものもある。奈良の大仏。ちょっと見てみたい気もする。

オバサマの影響というのは昔からある。たとえば清少納言。この人の文章は好きだ。「宮にはじめて参りたるころ」の中で、父の関白かと思えば息子の方で、「大納言どのの参り給えるなりけり、御直衣、指貫の紫の色、雪に映えていみじうをかし」とある。

最近のアイドルがステージに登場するシーンとそっくりだ。それまでの女ばかりのまったりした空気が一瞬で引き締まる。そんな空気感を一言で言ってのける。この女は天才だと思う。

それに対して学者はバカである。枕の意味は何か。それって男と女の関係のことだろ。枕営業とか言うだろ。春は曙とは何か。それってデートの次の朝のことじゃないのか。夜明けのコーヒーと同じで、二人で見るんだよ。夏は夜。遅くまでデートするのだ。雨など降るもをかしって、デート中に雨が降ったらどうする。あっはっはっ相合傘に決まっとるじゃん。おーっ、ひとり占めだぜ。

これからのAI活用は日本の出番だ

デジタルにおける平方根の法則というものがある。いわゆるSN比はサンプル数を増やして平均値を取れば、その平方根に比例して改善するというものだ。サンプル数を100倍にすればノイズは10分の一になる。もしサンプル数を一万倍にすればノイズは1/100になる。

これは単純にいくら金をかけるかという話でもある。もし予算が100万円でやっているものを100億円にすれば、100倍の正確さが得られるということだ。ある意味で、囲碁のAIでAlphaGoがやったことはこれである。

日本の研究者もやればできることは知っていた。しかし、そんな予算が取れるはずはない。かくして、あれから10年、AI研究と言えば札束で殴り合っている状態と呼ばれるようになった。

しかし、そろそろ潮目が変わりつつあるらしい。つぎ込んだ資金に見合う成果が出なくなってきているという話がある。ここから先は、より効率が良く使いやすいものをという話になるのではないだろうか。ということは、これからは日本の出番だ。

ところで、フリスビードッグという遊びがある。フリスビーを追いかけるスピードでは犬は人間よりもはるかに速い。しかし犬は、フリスビーを投げることができない。

糸車の呪いとエイダ・ラブレス

眠れる森の美女のオーロラ姫は糸車に刺されて倒れたと書かれています。糸車に針はないので奇妙な話ですが、16歳の彼女はなぜ糸車に触れたのでしょうか。それは糸を作り布を作り服を作ることに興味を持ったからではないでしょうか。ファッションに興味を持ち始める年頃です。お姫様ですから欲しいと言えば買ってもらえます。でも、自分で考えた服を自分の手で作り上げたかったのではないでしょうか。しかし、それは下層階級の女がすることであり、高貴なプリンセスには不似合いなことと思われたのではないでしょうか。

エイダ・ラブレスはバイロン男爵の娘であり、ラブレス伯爵の妻という立派な貴婦人ですが、彼女は数学を学びました。そして世界最初のプログラマと呼ばれるようになりました。

聖書には人間は神に似せて創造されたと書かれています。どこが似ているのでしょうか。強い腕力や美しい見た目ではないでしょう。それは万物の創造者である神のようにクリエイティブな才能を発揮することではないでしょうか。

知恵ある者として知られるソロモン王はシェバの女王のあらゆる質問に対して、惜しむことなく知っているすべてを教えました。知恵を用いて国を治めることについては、男も女も関係ないからです。

男の遊び・女の本気 … プログラミングも同じかな

将棋連盟の会長もされた二上九段が「将棋は遊びごとだからね、強いだけで世間でいばるのはどうかと思う。」と言っていたそうだ。男の遊びは真剣勝負なのである。

同じく会長であった米長永世棋聖は佐藤康光九段に「将棋ソフトと指してほしい、しょせん遊びだ」と打診して「プロが将棋を指すのに遊びということがありますか」と返されて言葉がなかったという。

昭和の常識は平成の非常識、令和の不適切ということだろうか。そのような流れの中で、清水市代将棋連盟会長が誕生し、「困難であればあるほど燃えてくる」という本気の言葉が出されている。

さて遊びと言えばベジータみたいな奴が「面白れぇじゃねぇか。おいらとも遊んでくれよ」とか言うと、そりゃあ怖いよな。ということで、男の遊びは怖いという見方もある。

よくよく考えてみるとプログラミングを学校教育で取り上げるということは音楽とかと同列なわけだ。音楽を仕事にしている人はごく少数で、ほとんどの人にとっての音楽は金を払って遊ぶものである。こうして、お金を出してホームページを公開しているのも、仕事になるかななどというスケベ根性ではなく、自腹で遊ぶのだと考えるべきなのかな。…まあ、結果次第ですね。ははは

とはいえ、昭和のオヤジというのはうっとうしいもので、自分がオハヨウと言えば女性はオハヨウゴザイマスと言うものだと思っているらしい。近寄りたくないと思われているとは考えないようだ。ここはひとつ、オハヨウデスにしたらどうかな。

アメリカでも、真美子夫人や弓子夫人のドレスにはポケットがない。つまり立っているだけで仕事はしない人の服なのだ。将棋連盟の清水会長は特集記事の写真で婦人服らしからぬ大きなポケットが4つもついた上着を着ていた。これはたぶん仕事をする人の服なんでしょうかね。

昭和の名曲に「そばにいてくれるだけで良い、黙っていても良いんだよ」というフレーズがあった。どこかに行かずにずっと近くに居ろ、うるさいから喋らずに黙っていろ… 女の人はチョコチョコと歩き回るものだし、喋らずにはいられない生き物だよね。昭和の男はわがままだったねぇって、そういう話なのかねぇ。

話は違うが、仏滅の刃というアニメがあったら、どんなものだろう。生成AIとかで・・・などという以前に、なかなかストーリーを理解できない。鬼ってなんだ。そもそも名探偵という概念が虚構だろうが。とか。

プログラミングも目的意識がないので、おお動いたぞとは思うが、何の役に立つのかは知らないのだ。囲碁とか将棋の棋譜ならべをするのが楽しいが、内容は理解していない。どっちが勝ってるかって、それは他人のことだし終わったことだし、気にしないでいいでしょ。

要するに、もし役に立ちそうなものがあったら、整理できる人がいれば、その人が整理してください。以上。

システム開発とは何か。それは人間と機械の境界領域に立つ仕事です。暦を作るのは元々は天文学者という理系の人の仕事でした。しかし、人間は暦に従って仕事をし生活をしているわけですから、それは社会の仕組みそのものでもあるわけで、それは文系の人の仕事ということもできます。そのようなところから、様々な角度からの理系と文系の境界領域のような話題を取り上げています。

おかげで、ポイントがつかめないように思えるでしょうが、それが特徴です。よろしくお願いします。

万年暦というものがありますが、累計日数を計算すれば簡単に作れます。次のような簡単な関数で、ほぼキリスト誕生からの日数になります。こんな風に割り切ってしまうのは理系の発想ですね。都合の良い方を使います。

#define leap(y) ((y)%4 == 0 && ((y)%100 != 0 || (y)%400 == 0))

static int DaysOfMonth[2][12] = {

31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31,

31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };

static int md[2][12] = {

0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334,

0, 31, 60, 91, 121, 152, 182, 213, 244, 274, 305, 335 };

int TotalDays(int y, int m, int d)

{

int ty = y - 1;

int t = ty * 365 + ty / 4 - ty / 100 + ty / 400;

t += md[leap(y)][m - 1];

return t + d;

}

プログラムを動かすと次のようになります。

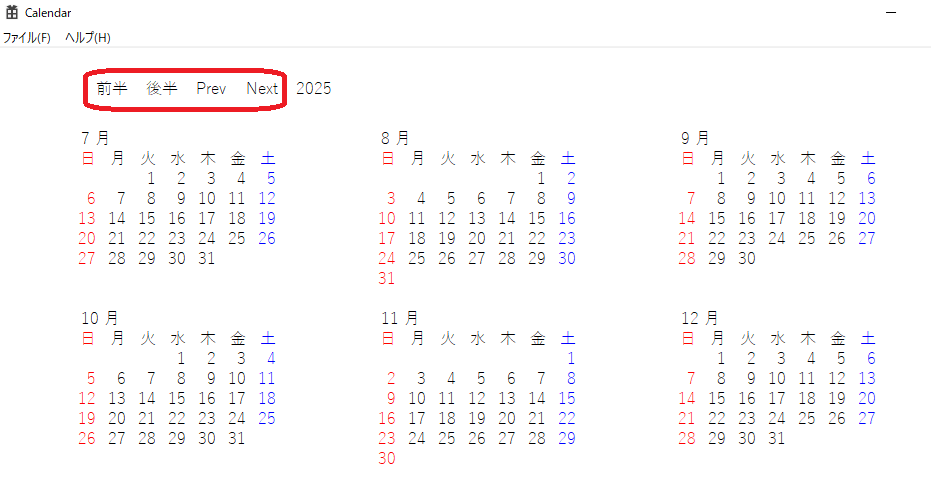

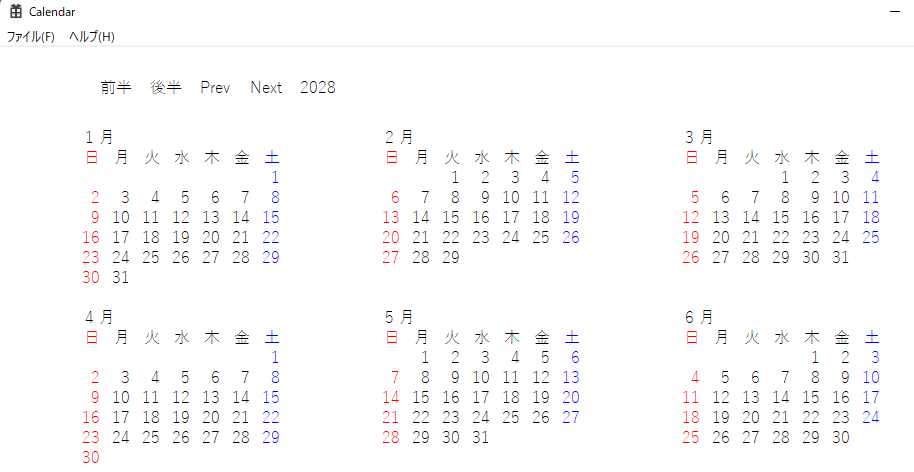

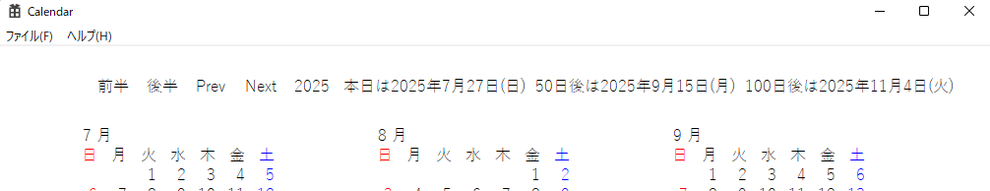

操作としては前半をクリックすると1月から6月まで、後半をクリックすると7月から12月までの表示になります。PrevとNextをクリックすると前の年や次の年になります。次の例は三年後のカレンダーです。

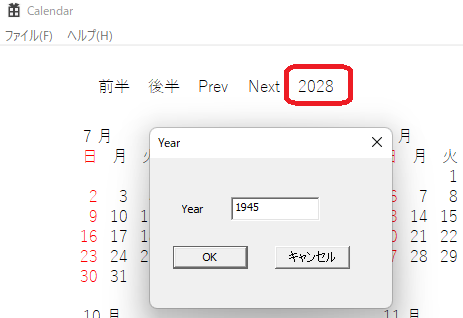

年の表示をクリックすると入力できます。

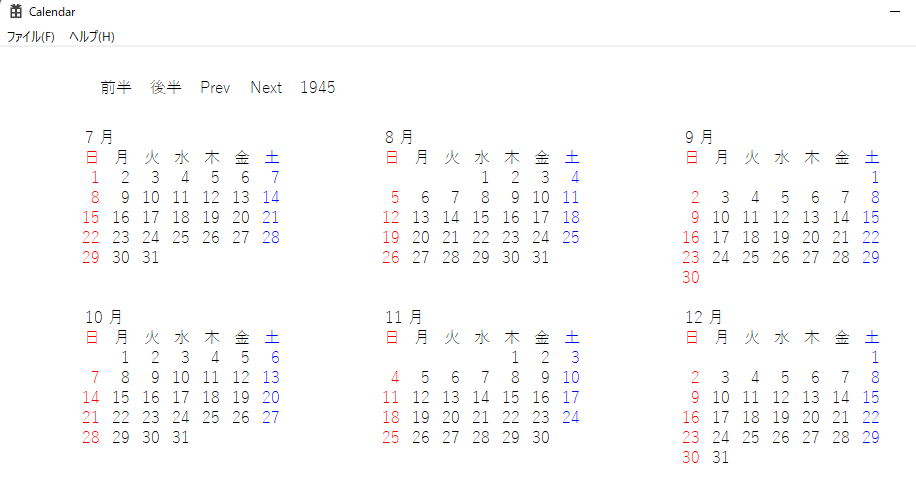

次のものは1945年のカレンダーです。

次のような関数を使えば累計日数から日付に戻せます。つまり、ある日から100日後というような日付を求めることができます。例を次に挙げます。

int ipM[366 * 2];

BOOL bIpm;

void TotalToDate(int td, int& y, int& m, int& d)

{

// year

td--;

int ya = td / (365 * 400 + 97);

int t1 = td % (365 * 400 + 97);

int yb = t1 / (365 * 100 + 24);

int t2 = t1 % (365 * 100 + 24);

int yc = t2 / (365 * 4 + 1);

int t3 = t2 % (365 * 4 + 1);

int yd = t3 / 365;

int t4 = t3 % 365;

if (t1 == 365 * 400 + 96) // leap year : 400

{

y = (ya + 1) * 400;

t4 = 365;

}

else

{

if (yd > 3) // leap year : 4

{

yd = 3;

t4 = 365;

}

y = ya * 400 + yb * 100 + yc * 4 + yd + 1;

}

// month

// static int *ipM = NULL; // work : not yet deleted ?????????????

if (!bIpm)//ipM)

{

// ipM = new int[366 * 2];

int at = 0;

for (int i = 0; i < 12; i++)

{

int n = DaysOfMonth[0][i];

for (int j = 0; j < n; j++)

{

ipM[at++] = i + 1;

}

}

for (int i = 0; i < 12; i++)

{

int n = DaysOfMonth[1][i];

for (int j = 0; j < n; j++)

{

ipM[at++] = i + 1;

}

}

}

int yy = leap(y);

m = ipM[yy * 365 + t4];

// day

d = t4 - md[yy][m - 1] + 1;

}

プロフィール

システムクリエイター 神野勇気 (Yuki Kamino) 愛称 ゆっきい (Yukkie) 境界領域のスペシャリスト 166cm

好きな将棋の駒 歩 座右の銘 と金の遅早 好きな音楽 トリスタン前奏曲とシェーンベルク

学際学の会(Mediological Sociecy)の提唱者 … 単なる任意団体なのだ。提唱者とは言ったもん勝ちということ。